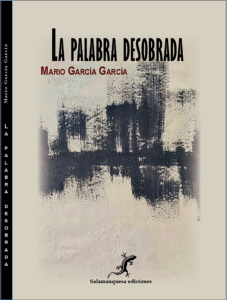

En el universo de la poesía, pocas voces resuenan con tanta intensidad y autenticidad como la de Mario García García. Su poemario ‘La palabra desobrada’ es un ejemplo perfecto de cómo la poesía puede ser viva, intensa y necesaria. En esta entrevista, Mario nos habla sobre su proceso creativo, sus influencias y lo que podemos esperar de su obra.

¿Qué te inspira a escribir poesía? ¿Hay algún tema o emoción en particular que te guste explorar?

Me inspiran la naturaleza, la música y la literatura en sentido amplio.

Intento trasladar estas tres fuentes de inspiración a lo que escribo. Por ejemplo, el arte de la música polifónica me parece muy cercano a la combinatoria de las palabras poéticas. También hay ciertos aspectos de las ciencias (humanas y técnicas) en los que también veo una hermandad con la poesía (por ejemplo la antropología filosófica de Blumenberg o últimamente el estudio de la geología y la edafología). Pero tanto la música como la literatura son dos recordatorios del estatuto problemático del hombre y su naturaleza. Parecen construcciones no naturales, lo cual no es posible. Lo que más me conmueve de la naturaleza es su silencio y su sobreabundancia indiferentes. Parece obligarnos a la construcción estética de un sentido. Este sentido es una necesidad natural.

¿Cómo surge la idea para un poema? ¿Es un proceso consciente o intuitivo?

Suele ser un proceso intuitivo. El autor es el primer lector. Mi escritura no puede ser planificada. No sé escribir según los parámetros de Poe o de Gil de Biedma, autores admirables que afirmaban saber del poema muchísimo antes de sentarse a escribirlo. Soy incapaz. En general, me dejo llevar por la música de las palabras. Y voy desarrollando las voces.

¿Cuál es tu proceso de escritura para un poema? ¿Escribes de manera espontánea o revisas y editas mucho?

Suelo corregir muy poco. Si durante el proceso de escritura no logro que suene, entonces abandono ese camino. Lo que sí suelo trabajar mucho es la disposición final del libro. Ahí vienen las dudas y las peleas. Como no tengo una idea arquitectural del libro, mi ideal sería un solo libro largo de la vida de un escritor, sin cortes en entidades autónomas. Un libro largo, como una Miscelánea petrarquista en la que se van adjuntando materiales que comparten un aire de familia, pero que no obedecen a nada más que al impulso del momento.

¿Qué papel juega la revisión y edición en tu proceso de escritura?

Como digo, apenas corrijo. Lo más costoso es la disposición final de los poemas en un libro. No suelo estar a gusto con el resultado y preferiría yuxtaponer los poemas por orden cronológico de escritura.

¿Cómo eliges las imágenes y símbolos que utilizas en tus poemas? ¿Tienen algún significado particular?

No sé si seré pobre de imágenes. Me gustan las que tienen que ver con el canto, con el vuelo, con el silencio.

Los significados van siempre bajo la cadena material de los significantes. Dependen del contexto. Y de la importancia musical de cada momento.

¿Hay algún símbolo o imagen recurrente en tu obra que tenga un significado especial?

Los Nuevos. Son un trasunto de mi experiencia de padre. Creo que esa expresión, los Nuevos, es un concentrado de todo lo que escribo.

¿Cómo reflejas tus emociones y experiencias personales en tus poemas?

¿Es un proceso terapéutico para ti?

No me gusta el sentimentalismo y no me sale exponer mi mundo afectivo. En todo caso, como es imposible que los afectos no nos desborden, procuro enfriarlos si de suyo aparecen.

Por otra parte, en la medida en que me encuentro mejor si he escrito que cuando llevo mucho tiempo sin escribir, sí, es un proceso en algún sentido terapéutico. Desconozco el sentimiento de la escritura como una molestia. Al contrario. Disfruto mucho escribiendo, aunque no creo que exista un vínculo entre la salud y la escritura si entendemos por proceso terapéutico aquel que modifica eficazmente un estado disfuncional en otro, por así decir, saludable.

¿Cómo manejas la vulnerabilidad y la intimidad en tus poemas?

Repito que apenas me expongo. Ahora bien, todos somos vulnerables y el tono poético suele asociarse con lo interior y lo íntimo. Pero procuro que esos afectos sean universales o, por lo menos, generalizables. Por ejemplo, suele aparecer la expresión “mi muerto” o “tu muerto” o “el muerto mío”… no hablo de mi experiencia concreta de la finitud, sino de la general y común.

¿Quiénes son tus poetas favoritos? ¿Cómo te han influido en tu propia escritura?

Desde Homero hasta Leopoldo María Panero, la lista es enorme. Pero, por simplificar: Juan Ramón Jiménez, Juan de la Cruz, José Ángel Valente, en nuestro idioma. Pero también Montale, Celan, Rilke…

Mi deuda con JRJ es impagable. No dejo de aprender. Aunque a mi juicio el poeta mayor de la literatura en español sea Juan de la Cruz, JRJ es el poeta verdadero. Allí donde Juan de la Cruz instrumentalizaba el petrarquismo y hacía de la poesía un medio, allí JRJ hace de la poesía el fin verdadero, la síntesis de lo decible, lo indecible, lo no dicho y lo por decir, o si se quiere, de lo nombrado, lo innombrado, lo nombrable y lo innombrable.

¿Qué tipo de lector te gustaría atraer con tu poesía? ¿Qué crees que pueden esperar de tus poemas?

Si lo que escribo atrae, da igual qué tipo de lector sea. Será un amigo.

Como yo de lo que escribo sólo espero una cosa, que es escribir, no sé qué puede esperar el lector. Ahora bien, me gustaría que el lector se reconociera y, en un ejercicio de vanidad absoluta por mi parte, me emocionaría que algún verso mío o algún giro poético se incorporase al idioma corriente. Se perdería entonces la memoria de su origen, pero habría contribuido a la forja del lenguaje común.

¿Qué crees que la poesía puede decir sobre la condición humana? ¿Qué temas o emociones son universales?

La poesía es un resultado de la condición humana. Como lo es la ciencia o la técnica. Pero la inocencia de la poesía es aquí su nota distintiva. La ciencia y la técnica nacen neutras pero inmediatamente se instrumentalizan. La poesía ha logrado un estatus de inocencia que no siempre tuvo. La poesía asociada al culto, la laudatoria y la de maldizer no eran inocentes. Pero la vena de inocencia en la poesía está ahí desde los anónimos de la lírica popular hasta hoy.

Creo que sólo hay cuatro temas en literatura: el amor, la vida, la muerte y la literatura misma. Tratando de ellos, si el lector logra reconocerse, entonces es que ahí hay un universal.

¿Cómo ves el futuro de la poesía; qué cambios o tendencias crees que veremos en el género?

Yo confío en que la marejada de prosaísmo autocentrado de ingenio fácil vaya cediendo a una palabra más sustantiva, a un acento más verdadero. Pero no creo que los tiempos cambien mucho esta situación. El gran prestigio de la literatura nace de libros que casi nadie lee pero que se siguen leyendo cuando los que se leían masivamente dejan paso a nuevas formas de la impostura, del halago ególatra o de la mera estupidez posturera de comprar libros a sabiendas de que jamás serán leídos. Estas dos manifestaciones del género (la auténtica marginal, la postiza triunfante) convivirán mientras siga habiendo lectores.